中国在世界“渴对角线”上 不断“收缩”

缺水的天津在上世纪70年代流传着“自来水腌咸菜”这样一句话——因为海河受到海水倒灌的影响,天津的水质苦咸。1983年,引滦入津工程竣工。2014年底至今,南水北调中线工程已累计向天津引调长江水超70亿立方米,使天津形成了以南水北调、引滦工程为骨架的供水新格局,有效缓解了用水紧张。

这是几十年来中国在世界“渴对角线”上不断“收缩”的一个例证。

“渴对角线”是法国战略研究基金会副研究员弗兰克·加朗多年前提出的概念,这条线起于直布罗陀,经过马格里布、中东、中亚,一直延伸到中国西北、华北和东北,沿线居民人均水资源占有量不足500立方米——这是世界公认的极度缺水标准。

从地图上可以看到,“渴对角线”在中国境内是从西北地区经河西走廊,延伸到华北、东北地区。这与中国自古“南丰北缺”的水资源分布状况基本吻合。

通常来讲,中国可以划分为10个水资源一级区,“渴对角线”上的“北方6区”水资源总量大约仅为“南方4区”的四分之一。

弗兰克·加朗认为,在“渴对角线”上的国家和地区经济社会发展都会受到“干渴”的严重影响。

近些年来,中国政府在“渴对角线”穿过的地区,通过区域间调水和协作逐步解决着这个问题。

2014年,中国“北方6区”水资源总量为4658.5亿立方米,占全国的17.1%,2020年,其水资源总量为6645.0亿立方米,约占全国的21.0%。

短短数年间,近4个百分点的提升,离不开世界最大调水工程——南水北调工程的运行。

2014年12月,南水北调东、中线一期工程全面通水,7年累计调水约494亿立方米,其中,中线向豫冀津京调水超过441亿立方米,相当于把1.7个鄱阳湖的水搬到了北方,深刻影响着沿线1亿多人口和几十座大中型城市的发展。

以北京为例,2014年北京人均水资源量已降至100立方米左右,仅为全国的1/21。经过7年,“南水”入京已超过73亿立方米,全市直接受益人口超1300万,北京市平原区地下水位连续6年累计回升9.64米,人均水资源量提升至150立方米左右。

当然,区域协作调水的过程也异常艰辛,仅南水北调中线工程就有20余万建设大军艰苦奋战,40万移民告别故土。

与此同时,中国也在脱贫攻坚过程中努力解决农村饮水安全问题。

在与北京接壤的河北省兴隆县陡子峪乡前干涧村,村民2015年还在喝着雨水存储的水窖水。2015年底,新中国成立后这个村打的第15眼深井终于稳定出水,铺上管线就能实现自来水入户。在后来的日子,这个河北省级贫困村成功脱贫摘帽。

截至2020年,按照现行标准,中国贫困人口饮水安全问题得到全面解决,八成以上农村人口用上自来水,告别了为吃水发愁、缺水找水的历史。

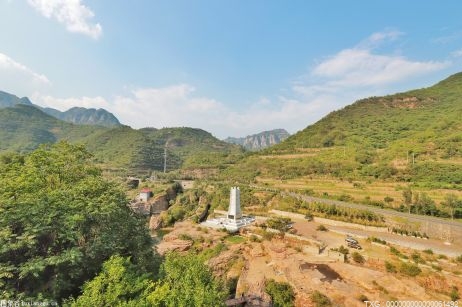

现在,中国在世界“渴对角线”上的奋斗仍在不停推进。2021年,甘肃省引洮工程全线建成,吉林省中部城市引松供水工程首段成功试通水……除此之外,一系列科技手段也在这条线上应用,实现对水资源的“开源节流”。

在渤海湾畔的国投北疆电厂内,由8条蒸馏生产线构成的海水淡化项目一期工程设计日产能20万吨,2013年10月起成为中国第一批接入市政管网的海水淡化项目,为天津滨海新区有关住宅、企业提供淡水,让“向海要水”成为现实。

数据显示,2011年,中国水资源总量为23256.7亿立方米、全国总人口为13.47亿人,2020年这两个数据变为31605.2亿立方米和接近14.12亿人。中国水资源总量10年来的增加速度高于人口增长速度,这让中国在世界“渴对角线”上不断“收缩”。

相关阅读

-

中国在世界“渴对角线”上 不断“收缩”

缺水的天津在上世纪70年代流传着“自来水腌咸菜”这样一句话——因... -

吉林省昨日新增本土确诊病例187例 无症...

4月10日0-24时,吉林省新增本地确诊病例187例(轻型178例、普通型9... -

方舱竣工如何安置建设者?上海:安全有...

随着上海一批防疫应急项目陆续竣工并投入使用,紧急调用的大批务工... -

上海核酸码不能识别号码X结尾身份证?真...

上海市大数据中心澄清:针对经过“身份证号码以‘X’结尾的市民,‘... -

别信!这些涉上海疫情的视频都是假的!

连日来,上海辟谣平台澄清了不少与上海相关的视频谣言。 -

上海新增1006+23937!这些涉疫情视频,...

2022年4月9日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例1006例和无症状感染...